この輝く空は、真昼でも光を失うこともなく。

「あなたの文章は、ちょっと堅いと思わない?」

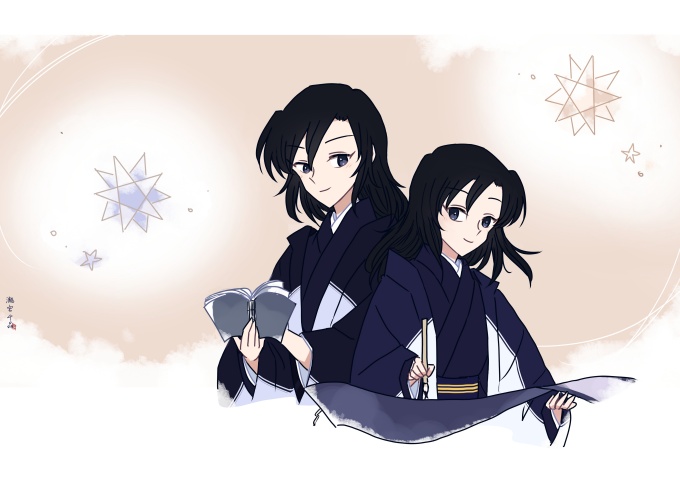

千歳は筆をとめ、千迅を見上げて訊ねた。

千迅は少し肩を揺らして動揺していたが、咳払いをして答えた。

「そうかな。君こそ。いつも描くものは一定の距離を保っている。もう少し男女の仲を近付けさせたらどうだろう」

「それは……私はくっつきそうでくっつかない、微妙な距離感が好きなのよ。……まあでも、親密な絵も大好きだけれど」

「ならばどうして?」

彼女は目を伏せがちにして絵巻を撫でる。まるで龍のようにゆらゆらと揺れている。

「背中が……」

「背中が?」

彼女は深呼吸して呟いた。

「背中が痒くなるから」

「ふっ……はは、」

瞬間、千迅が盛大に吹き出す。

彼女は恥ずかしいそうに顔を背けた。

「そんなに笑うことかしら」

「ああ、すみません。ただ、君は可愛らしいなと」

「馬鹿にしないでよ」

「してませんよ」

急に彼が、真面目な顔をして彼女を見つめた。

「君のそういうところが好きだ」

「……あなたのそういうところが嫌い」

じっと見つめることもできず目線を外す彼女を、彼の瞳が穏やかに包み込んでいた。