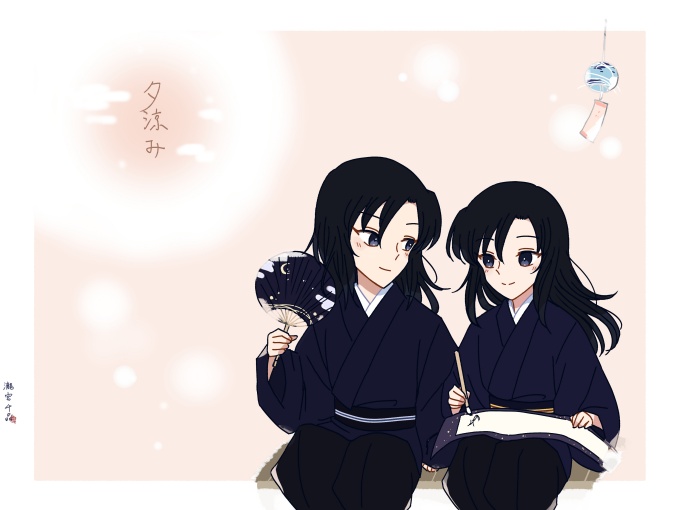

ひぐらしが鳴く頃。

夏の終わりにはまだ遠いのに、涼しげな風を感じて、縁側の二人は語り合う。

「夏真っ盛りだというのに、もうこんなに心地よい風が吹いていて気持ちがいいね」

「でもあなた、団扇はパタパタさせているのね」

小さく笑みをこぼした千歳に、千迅がゆらりと手を止めた。

「……仰ぐのが癖になっている」

「ふふふ、そうみたい」

再び、肩を揺らす彼女。

「そうやって笑っていると手元が狂うよ」

「狂わないわよ。これも癖になってるのね」

「君の癖は時々恐ろしくなるよ。こうして涼んでいるというのに、筆を止める暇もない」

「涼みかたは人それぞれでしょう。私はこうしているのが好きなの。あなたと」

彼の団扇を仰ぐ手が止まる。一時、風がやんだ。

「君はずるいよね」

「それはきっとほめ言葉ね」

彼女は変わらず、それでも嬉しそうに手元の巻物に挑んでいる。

「もし何か他にしたいことがあるなら、私に気を遣わないでいいのよ」

「私がここにいたいから、ここにいるんだよ。描いている君を眺めているのも、私の涼みかたさ」

「あんまり見られると恥ずかしいわ」

「だからさ。そういう君も見ていたい」

「……あなたって意地悪よね」

「ふふ」

ただ、してやられたままじゃいられない。そういう闘争心は穏やかな彼の心にもあり、

そんな心を千歳も飽きずに面白いと。

そろそろ月が出るという頃合いまでも、お互いに話は尽きないのであった。