「正しくは、誰を、と言うべきでしょうか」

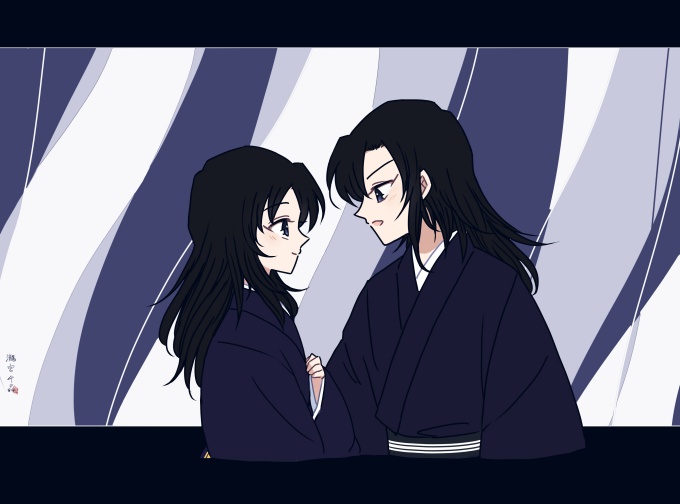

男が女の瞳を捕らえて、訊ねると、彼女はその時を覚悟していたのか身動ぎせず彼を見つめた。

そうまさしく彼を。

「ええ。見ていたわ。あなたにきっと似てるもの」

「隠さないんですね」

やっと彼女の、言葉が詰まる姿を見られるかもしれぬと期待していたのか、男は意外だと言わんばかりに食い気味に問い続ける。

「隠したってあなたにはすぐバレるわよ。もちろんあなただってそうでしょう」

「ええ、あなたに嘘はつけません。しかし、あえて言及せずにおいた私の努力は水の泡だ」

「私の動揺する顔が見たいの?」

珍しく視線を外さない彼女に、彼の心が静に弾む。

「さて、話をそらさずに。その方は?私よりいい男ですか」

「まあ。そんなこと。……そうね。まあ、いいひとだったわね」

そう、その顔だ。少し何かを言いたげな、少し惑っているような。

それを見たかった、と男は、それが良い男であっても構わなかった。今は自分が傍らにいる。

「穏やかで、暖かくて、なんだか不思議な方だったわ」

「不思議な?」

「ええ。とっても。全てを分かっているような、自らが形作っているかのように色々語っていたわ」

彼女の瞳は、なつかしさと、切なさと、それから―――

「ならきっとあなたの方が似ています」

二三度瞬いた彼女に、じっくり視線をやると変わらぬ笑みを向けられた。

「だったらいいわね」

今度は、彼が、彼女の奥にその面影を見ていた。