「君はいつもゆったりしてるように見えて、紙の上だと駆け抜けてるよね」

「面白い表現するわね」

二人で笑い合い、千迅が懐から何かを取り出した。

「はい、これ。差し入れ」

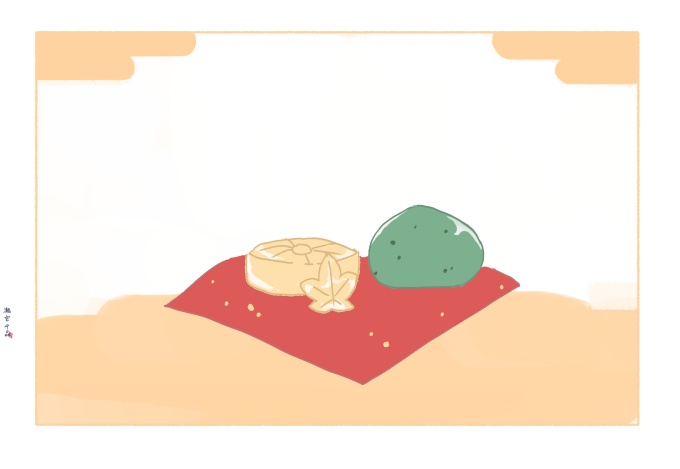

懐紙で包まれていたのは、丸いものであったり、紅葉の形をしたものであったり。

「まあ。ありがとう。これは最中と……」

「紅葉型の饅頭に見えるけど、これも最中なんだ」

「そうみたいね。とってもかわいい。紅葉の形の最中は初めて見たわ」

彼女は、嬉しそうにそれを眺めていたが、だんだんと表情が苦々しいものに変わっていく

「これ……お酒入ってないわよね」

「ふ、……まさか、そんなわけないよ」

千迅が少し笑みを見せて答える。

「また笑ったわね……あの時のこと、思い出す度にあなた笑いを堪えるのに必死でしょう」

「ふ、ふふ、ごめん、ごめんよ。だってあまりにもいつもの君とかけはなれてたから」

「変なこと思い出させないでよ。もう」

「変じゃないさ。とっても愛らしかったよ。この最中のように。控えめだけど、甘くて、癒してくれる」

千迅がそっと彼女の瞳を盗んだ。

ひとたび彼に射抜かれると、いつも穏やかな彼女であっても、心が揺れないというわけでもなかった。

「その甘さは忘れて。どんな顔をしていたらいいか分からなくなる」

ふいと彼女が顔を背けると、彼はやれやれと再び笑ってそれを愛しく見つめるのだ。

「ほら、気を取り直して食べてみなよ。じゃないと私が全部食べてしまおうかな」

横目でちらと彼を見た千歳の、頬が少し緩み、小さく息をついた。

「いただきます」

「そうこなくちゃ」

ひとくち、彼女が頬張ると、ぱっとその表情が華やいだ。

「美味しい……」

表情が物語ってると言わんばかりに千迅がそれを眺めていると、

「あら、あなたは食べないの?」

「私はいいよ。草餅をいただいたから」

再び懐に手を入れて、それを取り出して見せる。

「君が食べてる姿を先に見ておかなきゃ」

「ふふ……何よ、それ」

食べてる間にも、彼女は笑いが堪えきれずに肩を揺らしている。

「なんなら、この草餅だって君にあげたっていい」

「あなたの好物でしょう。あなたが食べて」

「ふふ、そう言うと思った」

「さては……あなた、私を肥えさせようとしてるのね」

「そんなつもりはないさ。まあでも、君はちょっと線が細い感じはするけど……」

「最大限のお気遣いの言葉、どうもありがとう」

「や、別に寸胴とか言ってるわけじゃ……」

「もういいわ……ふふ、可笑しい」

「お菓子だけにね」

「お菓子は美味しいけど、うまくないわよ」

二人して食べながら、肩を揺らしているのだった。

好物だからこそ、君に