「池の主になる気はないか」

千迅ははっとして面を上げた。

ここは龍王の間。代々受け継がれる紋様を背に、どっしりと腰を落ち着けている男がまさしく龍王であった。

千迅が少し視線を落として答える。

「私一人では決められません」

「お前の意志を聞いている。お前の口から聞きたい」

しばらく後、

「私たちは今まで何の地位もなく縛られず生きてきました。それは再びあのようなことにはならないようにと、二人で戒めてきたからに他ありません」

「そういえばお主たちはそれぞれ、同じ立場にあったな。上に立つ者。時に孤立し、争い、その魂を磨いた」

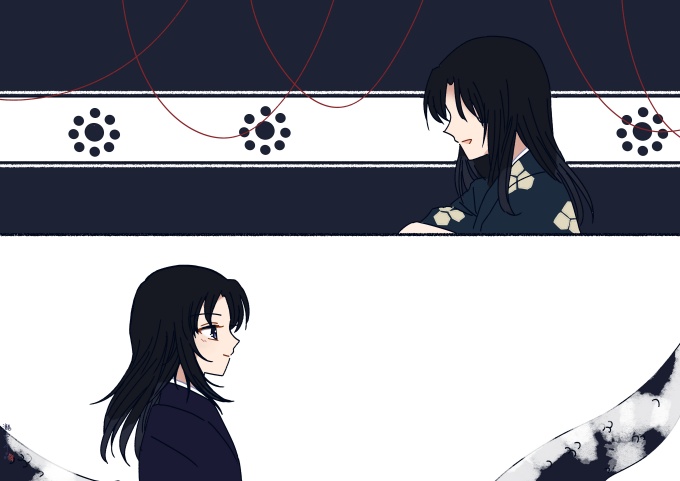

彼も彼女も、別の時代で葛藤し、涙し、血を流し、そんな過去の世の自分たちを愛しく弔いたい、そんな心地で。

「だからこそ、その地位に立ってはいけないと強く封じ込めてきました。しかし、今の私たちなら。龍王さまから見て、否私から見ても、もう十分かと、そう思うております」

「そうか。もう一人ではないと。」

「一人では、お受けできぬ話でございます」

深々と千迅が頭を下げる。

すると、龍王が膝を叩いて快活に笑った。

「よし。分かった。一度お前の心を聞いてみたいと思っていた。千歳の影にばかり隠れず、もっと堂々と彼女を支えてゆけば良い」

「いや、別に影に隠れているわけでは……」

「実はな、もう千歳に話は通しておる。千迅は受けるだろうと申しておった。だからお前の意向に従うと」

千迅の心の奥が、何だか、何んといったものか、静かに満たされていくのを感じた。

胸の奥で、彼女の信頼感が直に伝わり、心がどきどきと高揚感に包まれる。

「今後も二人で励むが良い」

「はは」

胸の奥が高鳴るのは、龍王殿からいただいた文書のせいではなく、

足取り軽い千迅の、早く彼女の待つ屋敷へとはやる気持ちがそれを現していた。