「それで、城主に何か言われたのか?」

「いいえ、何も。優しかった」

「そうか」

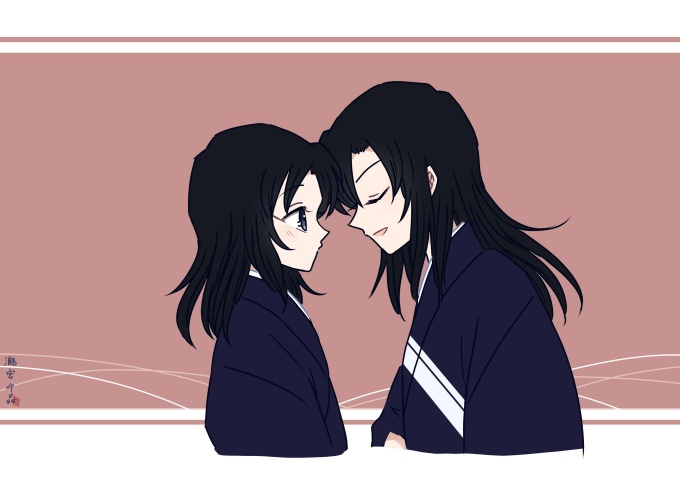

男はふと笑って、彼女の額に守りの念を込めた。

彼女を信じる男は、記憶を確認するまでもないと感じながら、一応の事を行いその代わりにと守りを施す。

「何かあればいつでも私を思うといい。君をきっと導くよ」

「本当に?龍神みたいに?」

「はは、君は本当に彼らを愛しているんだな」

「だって。もうあんな思いはしたくないんだもの。心に穴が開いているみたいでとっても寂しいのよ」

少女は悲しげに俯き、両手で袖を掴む。

男はその様子を穏やかに見守り、少女の髪をさらりと撫でた。

「君がその心を持っている限り、彼らは消えない。君の心の中にずっと在り続ける。星は雲に紛れたって消えないだろう?」

彼女は小さく頷き、男を見上げた。

「だから、信じているといい。君のその気持ちを大事にして」

それはまさしく、小さな星の灯火の物語。