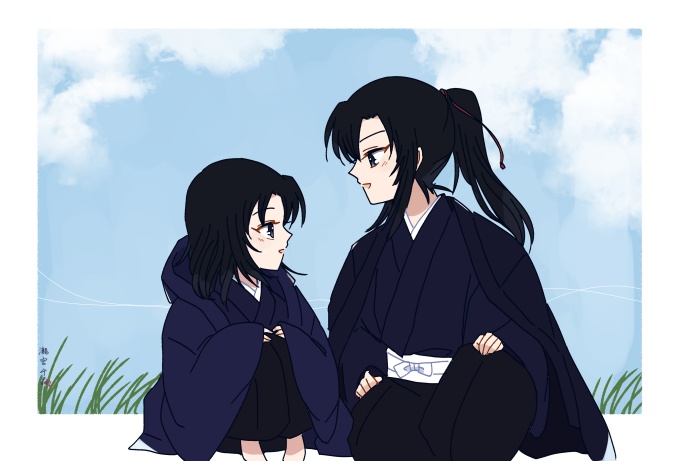

ただ、空をぼーっと眺めている青年があった。

ふわと頬を撫でる鱗を感じた。

少しはっとしたが、青年はあまり驚くことはなかった。

「君もひとりか?」

すると突然、隣に幼子が降り立つ。

まるで風の中から現れたようだ。

青年はその子に話しかけていた。

「私が分かるの?」

「ああ。もちろん。繋がれると思ったから姿を現したんだろ?」

「ええ」

小さいながらも、少し大人びた雰囲気の彼女は頷いた。

「わたし、まだ生まれたてでよく分からないの。ひとりだし。どうしたらいいのか」

「奇遇だな。私もひとりだ。まるでどう生きてったらいいのか分からない。どうしようもないやつさ」

自分への言葉ながら、青年の顔は自信に満ち溢れ、そんなこと問題じゃないという風に見えた。

「もしよければ、ひとり者同士、一緒に過ごさないか?」

青年は少女に訊ねた。

少女は嬉しくなって、表情を明るくさせた。

「ええ。ひとりぼっちだったのに、ふたりぼっちになったわね」

「ふたりぼっちか、いいね」

この右も左も分からない、大きな世界に飲み込まれそうになっても、

ふたり揃えばいつだって、

広がる愛の世界をいつまでも一緒に。