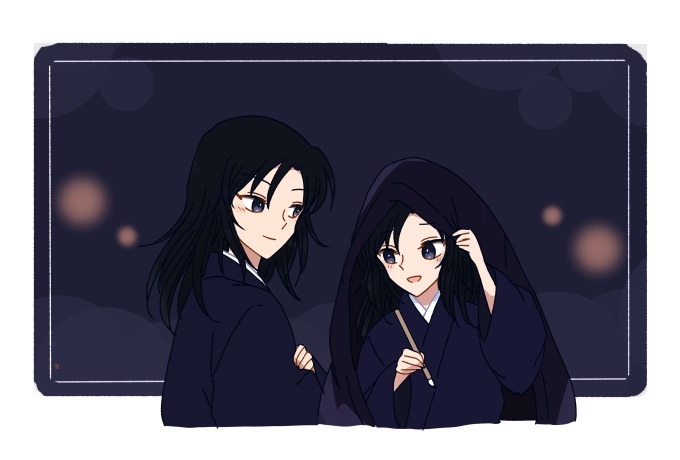

バサッと急に頭上が重く暗くなり、何事かと彼女はその手を止めた。

「そうしていると西洋のなんというか……ああ。魔女みたいだ。杖に帽子で魔法使い」

「まあ、おかしなことを言うのね。大して魔法なんて使えないのに」

「使えるさ。君が望めば。それに私たちはそれぞれ魔法使いのようなものだろ。君のその手は特に」

千迅は千歳の方へ向き直り、その手を取る。

「ちょっと爪が伸びてる。切った方がいい。描きづらいはずだ」

「あら、ほんとう。ありがとう。……気付くとすぐ伸びてるのよね」

「やっぱり、君の薬指の爪。ちょっと斜めになっているんだよな。まあ当然だけど」

長年、描き続けるその指の爪は、筆によって押され形が変わっていく。

「以前から思っていたけど……君の指は綺麗で好きだ」

「ありがとう。……何か、私にかまってほしいのかしら?」

彼女は、ふふと笑みをこぼした。

「いや?どうしてそんな風に思うんだい?」

「返答に困った時に、あなたは必ずそう訊き返す」

「はあ……分かってるさ、君が分かってることも。そうだね、君の言う通りだよ」

彼は参ったと言わんばかりに手をひらひらとふった。

わたしの世界。君の世界。

穏やかに更けていくその夜を愛しく想いながら。