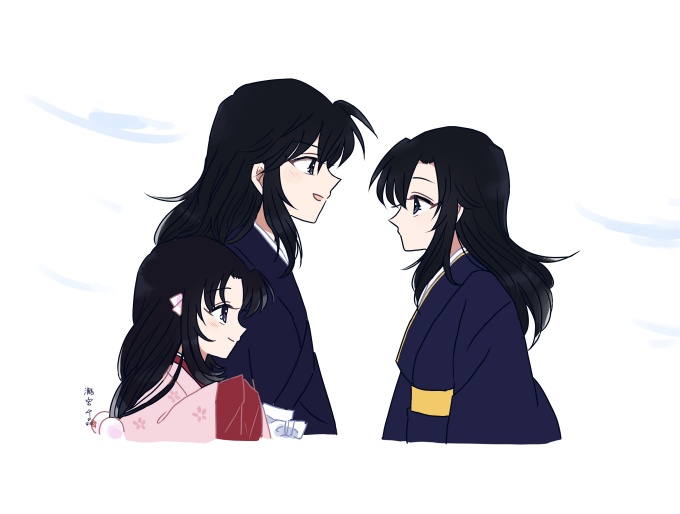

「楓お姉さま、こちらは風海さま。私の主になってくださった方よ」

「あら、あなたは……」

「会うのは二度目だな」

桃、と名付けた彼のことを、桃本人から聞かされてはいたけれど、このような形でまた会うことになろうとは。

あの時は私と関わりが深い彼を特例で助言しようとしただけで、再会は叶うはずもなかった。

しかし、桃とパートナーになった以上、話が変わってくる。

「彼女にはとても感謝しているよ。もちろんきっかけを与えてくれた君にも」

「私は何もしていないわ。あなたの魂の波長と桃が引き合わされたのよ」

事実を言うものの、彼は頭を横に振った。

「いいや、君が現れてくれたから、信じることができた。そして、桃に会えたのだ。何もしていないことはないさ」

彼は親し気に桃の肩に手を置いた。だいぶ仲が良い様で一安心だ。

「風海さまは、楓お姉さまとお会いできるのを楽しみにしてらしたの」

桃は花のように綻んだ笑顔を見せた。

それに対して、彼は気後れしたような態度で乾いた笑みをこぼす。

ちょいちょい、と近づくように促されて、私は彼の傍に寄った。

「実は、君と会った時のことを桃に話したんだが、それで俺が君に気があるとすっかり信じきっているようなんだ」

「ああ……それで、桃はあんなに嬉しそうに。風海さまは、」

「さまなんてよしてくれ、ここじゃ城主じゃあるまいし」

「では風海さんは、その様子から察するに、桃のことを好いているのね」

すると彼は目を見開いて私を凝視した。

「なぜそうだと」

「なんとなく……」

今はこうしか答えようがない。私と風海さんの関わりをそう簡単に説明していいものかと気が咎めていた。

「随分年下を好む男だと呆れるだろうが……」

「いいえ、魂年齢でいえば桃はあなたと同じくらいよ。実のところ何歳かは彼女の事だから言わないでおくわ」

「ふむ……そういうことなら納得だ。少し安心した」

年下を好む自分を恥じていたのか、なんだか彼が身近に面白い人物に思えて楽しい。

「源氏物語だって、源氏の君が若紫を妻とするつもりで育てていたでしょう。別におかしなことではないわ」

「君が理解ある者で安堵したよ。本当は、何か言われるのではないかと心配していたのだ」

「まあそれはあなたはご……もう身内のようなものだし、理解はあって当然よ」

「ありがたいことだ。しかし、まあ心配はいらないだろうがこのことは内密に」

「ええ、もちろん」

桃の元へ戻っていく彼の背中を、何と言っていいのか……懐かしいような、秋の夜のような切なさもあり、暖かい気分で眺めていた。

「もうすっかり深いお話をする仲になって……桃は嬉しゅうございます」

なんの屈託のない笑顔を向けた桃に、風海さんの前途多難さがにじみ出て、また面白さに拍車がかかる。

ああ、きっと、彼は彼女にやきもちを妬いて欲しかったのだろう、それは私にもよく分かって、

やはり似た魂の持ち主なのだと。

心から腑に落ちた春のうららかな日の午後だった。