「あなたの言った通りだったわ」

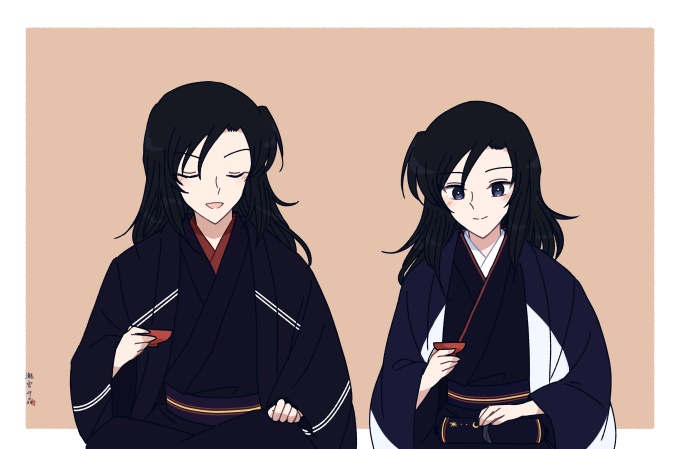

ふと傾けた盃を止めて、男が女にちらりと視線をやった。

「私がわざわざ赴く必要もなかった」

「いいや。君が行ってくれて助かった。その言葉だけであのこが十分成長したのだと分かる」

男は笑みを浮かべてふたたび盃を傾けた。

女は、手元の絵巻をさらりと撫でて、それを愛しげに見つめる。

「本当は怖かったの、私が。あなたの傍らには今わたしがいて、彼女に恨まれるのではないかって」

「それは思い違いだ。彼女はそんなことで恨むようなこじゃないさ。もっとも。俺は君が別の理由で私を拒んでいたのかと思っていたが」

「別の理由?」

男は盃を止めて女の瞳を盗み見た。

「君は自由な魂、だが……そろそろ一所に落ち着いた方がいいと思う俺の思惑から逃れたいのかと」

女はじっと男を見つめていた。その瞳は静かに。

「あなたが一番よく分かっているでしょう。私がそういう魂だってこと」

「それはそうさ。だけど、役目を大方終えた後は、愛する者と愛する者たちを静かに見守りたいと思うのは当然のことだろう」

「まあ。爺様みたいなことを言うのね」

「それだけ俺たちの魂は古い魂だろ。もっと言えば龍王殿よりも古い」

「それでも、自由気ままな私たちですもの。龍王さまや龍妃さまのようなどっしりした感じじゃないでしょう。いつだって風のように現れて、消えていく。そんな生き方を何千年も昔からしてきたじゃない」

今度は男が静かに女を見つめていた。女はしばらくして、ふと息をはく。

「でもまあ、愛する者たちを静かに見守りたいのは私も同じよ」

彼女は晴れやかな笑みを浮かべて答えた。

その様子を男は穏やかに受け留め、頷く。

これからも、そう見守り続けたいと思う。

自由な魂でもそう思わせてしまう、

あのふたつの魂はきっと私たちにとって、希望の星だから。