「てっきり呆れられているのかと思っていました」

「なぜ?」

「私に至らぬところがあると感じていたので」

「そう思っていたのはあなただけよ」

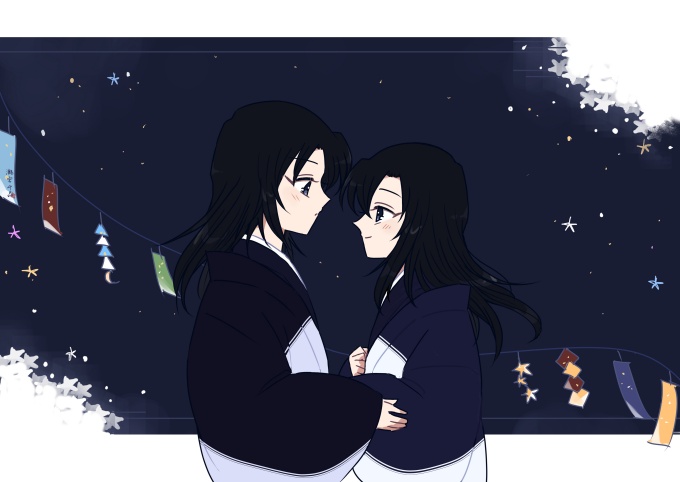

星々が瞬き、千迅の心もそれに伴って軽くなっていた。

千歳は変わらぬ笑顔を彼に向けていた。

その姿が千迅にとっては少しこそばゆく安心できるものではあったが、若干の不満を感じていた。

彼女は余裕な雰囲気で、あまり揺らいでいる様子はない、自分だけがジタバタしていたようで、千迅はそれが口惜しかった。

「あなたが初めてなので」

「初めて、とは……」

千歳は、彼の言わんとしていることをはかりかねていた。

千迅は、それもまた歯がゆく少し顔を背けて伏し目がちだ。

「あなたを心で感じると、平静ではいられない。いつも振り回されてばかりでどうにもならない。それが悔しく、心地よくもある」

つまり彼が言いたいことは、”初恋”だと。言葉にするのは、背中がこそばゆくなりそうなことは、千迅には口が裂けても言えぬことであった。

しかし千歳は、それを瞬時に汲み取り、少し頬が熱くなるのを感じていた。

「どうかしましたか」

千迅は、どうにも腑に落ちない顔で、自分の心のうちをさらけ出したことにも気づいていなかった。このようなことは、さらけ出したうちには入らない。いつも心のままに話してくれる彼女と比べたら。

「いいえ、少し……いえ、何だか……その」

じれったい彼女の言葉に、彼は判然とせず。彼も案外こういうことには疎い。

「もう、どうしてこういう時は、気づかないのかしら。あなたはとっても賢いひとなのに」

「あれ、今度こそ呆れられましたか……」

「逆よ」

少し不機嫌そうな彼女の顔はうっすら紅潮している。

その姿を見ても、千迅には彼女の心を把握しきれてはいなかったが、自身の心はなんとなく穏やかで、言いようのない安心感に満ち溢れていた。

彼と彼女の心の交わしあいは、新しく。

そう、毎年毎夜、生まれ変わりながら逢瀬を重ねる、織姫と彦星のように。