「どうして、そう次から次へと色々なことができるの?ふふ」

「まだこんなものじゃ終わりませんよ、それ」

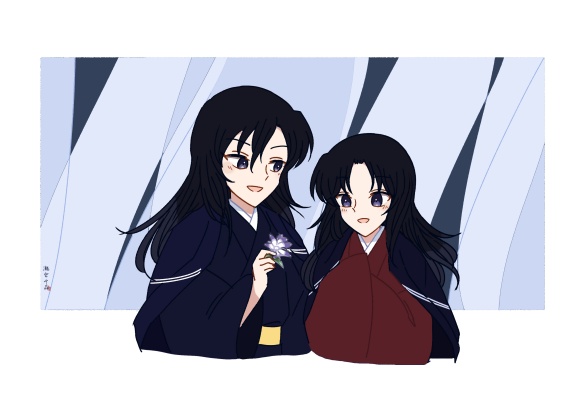

ある日の午後、青年と娘が仲睦まじく語り合っていた。

青年は次々と、袖口から繰り出す。

花弁であったり、精霊であったり、様々である。

それはひとえに、眼前の彼女のためであった

「ふふん。やっと笑ってくれましたね。千珠さん」

千珠(せんじゅ)は、はっとして青年を見た

「最近物憂げなご様子でしたので、心配していたのですよ。この千風、主の想い人の龍殿である貴女さまを笑顔にできず、どうしてお付きの龍が務まりましょう」

「まあ!……そのようなお話し。」

千珠は途端に頬を染めた。こういった色めいた話しはまだ慣れないと見える。

「おやおや、まさか知らぬこととは申しますまい。我が主が、千歳殿を好いていることは、誰の目から見ても明らかでありましょう」

青年、千風は目を細めて彼女の顔を覗き込む。

その瞳には主同士の色恋など、ほうっておけばどうにかなる。それほどの自信を交えた上で、目の前の彼女をただ愛しているのが、この龍神の本音である。

「それは存じております。でも、そのようなことは今さらだわ。二人は愛し合っているのよ。わたしから見てもハッキリと分かります。それを周りがとやかく言うものではないわ」

「なるほど、そういうことは口に出さないと……しかしどうして貴女が照れているのでしょう」

千珠はふいと顔を背けた。

「おやめください。わたしはこの手のお話しは苦手なの。からかわれるのも好きではありません」

「そうですか……それは、申し訳ないことをしました」

意外にも彼はさっと身を引き、彼女の機嫌を損ねまいとしている。

繊細で律儀な一面を見せた千風に、今度は千珠がその瞳を探る。

「……まあ、分かっていただければそれでよろしいのよ。きゃっ!?」

突然千風が千珠の手を掴んで引き込み、その手を絡めた。

「ふふ。そういっていただけると思いました」

「やだ、まさか、あなた先ほどのしおらしい態度は偽りなの」

「まさか!偽ってなどいませんよ、とくに貴女さまの前では微塵もそのようなことは決して」

上機嫌な青年は、主顔負けの手管で彼女との距離を詰めていく。

「さて。その可愛らしい瞳をどうしてあげましょうか……しかしこう美しい珠のようなあなたをこの私の手でよいようにしてしまうのはどうにも気が引け」

「だったら手を離しなさい」

ピシャリと、言い渡された言葉に、千風は肩を揺らし途端に冷や汗を流す。

「あれ、千歳殿、どうしてここに。て、我が主まで」

「千風。さあ、戻れ」

「いや、今いいところで……あああ」

龍神は主の命には逆らえない。千風は千迅の袖口に吸い込まれていく。

「ごめんね。千珠さん。千風が君を困らせたようだ」

「い、いえ……」

千珠は気恥ずかしさに縮こまっている。

「千珠、主としてあなたとあの龍を二人きりにするんじゃなかったわ。ごめんなさい」

千歳までも申し訳なさそうな顔をしている

それを見て千珠は顔を横に振った。

「いいの。彼は……わたしを楽しませようとしてくれてたから」

彼女の手元には、小さな花弁をつけた花が一輪。

それを彼女は大事そうに、愛しく見つめていた。