あの時感じたお陽さまのような匂いは、今でもよく覚えている。

それに混じった清潔感のある、石鹸の香り。

心をふっと軽くして全身を浄化してくれる、これからの私たちに必要なもの。

そして、新たな出逢い。

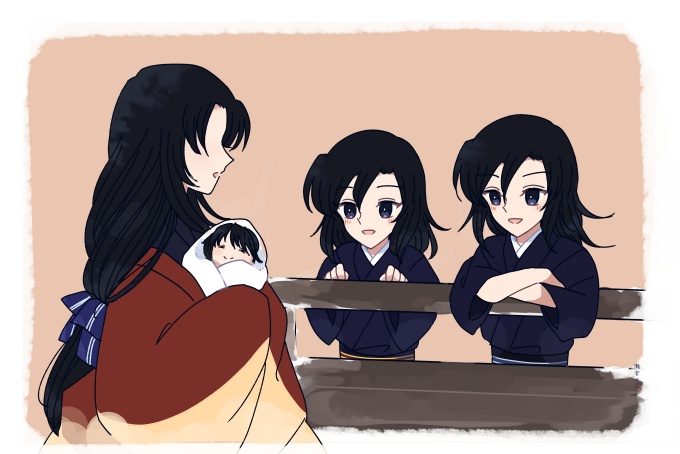

「あら、可愛いお客さまだわ。こちらへいらっしゃい」

涼やかな声に、おずおずと控えめに近づいてきて顔を出した少女と、

それに続き、顔を覗かせた少年。

「ご挨拶します。お名前は?」

少女は、興味津々な様子で丁寧に訊ねた。

「まあ。とってもお行儀のいいこと。それがね、まだ名前がないのよ。皆、色々と考えてくれているのだけど。そうだわ。あなたたちのお名前は?」

少女と少年は顔を見合わせて答えた。

「私は千歳です」

「千迅」

女は、ふふふと笑みをこぼす。

「とっても良い名ね。どこか懐かしさも覚える……そうだわ、あなたたちの名前から一字をとって……懐かしい故郷を思い起こさせるように、」

その赤子は穏やかに寝息をたてている。

「ちさと。千郷にしましょう」

少女は喜んで目を輝かせたが、少年は赤子をじっと見つめ女を見上げた。

「そんなに簡単に決めちゃっていいの?」

「ええ。だっていつまでも迷っていたら名無しの子になってしまうもの。それじゃあ悲しいでしょう。時には思いきりも必要だわ。あなたたちの名前だって誰かが深い愛情と想いを込めて付けてくれたはずよ。ならその素敵な名前を元にした、千郷が一番しっくりくる」

「ふーん……」

「さて、そうと決まれば、皆にこのことを知らせなければ。今頃、ああでもないこうでもないと頭を悩ませているはずだわ」

彼女はスッと立ち上がり、何か気付いた様子で二人を振り返った。

「いつか、懐かしいものと出逢いたいと思ったら、今日のことを思い出して。ふるさとはここにある。千郷にもそれを伝えなきゃね。あなたたちにそれを頼める?」

女の意味深な言葉に、完全に理解が追いついてないものの、千歳は正直に答えた。

「まだ自分たちに何ができるのか、はっきりと分かっていないけれど、わたしたちにできることなら、その時必要なことを、心の呼ぶ声に従い行います。そしてきっと伝えます。これからも続いていくように」

女は包み込むように笑みを浮かべて大きく頷いた。頼もしいという風に。

少年、千迅はそんな千歳の様子を見て、満足気でもありながら。

心の奥底で感じていた。彼女のために何ができるだろう。

そしてそんな思いを抱く自分自身に、少し戸惑っていた。

どうしてふと、そんな風に思ったのか、その時の千迅にとっては不思議で仕方なかった。