「君はいつも余裕そうだ」

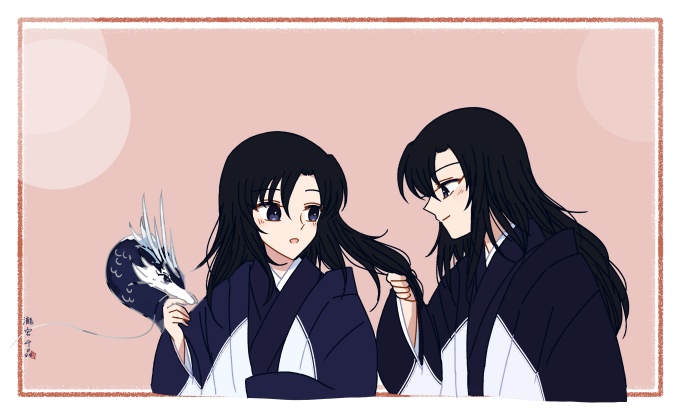

千迅が、さらりと彼女の髪を手にとって呟いた。

「そう?……もしかして、そんな私を妬ましく思っているの」

千歳が少し彼の顔色をうかがう。しかし千迅はつとめて軽く、

「いいや、君のそういうところを私も見習いたいと思っているんだよ。私はつい昔の癖で生き急いでしまう」

彼女の髪を見ているようで彼の瞳が映すのは遠い昔。

周囲に流され、まるで戦場のような、否。そうであったかもしれない場所で、

冷たいその地を血で争い、傷つけたことより、心の痛みが強く己の魂を引き裂く。

もうここじゃない、と魂の声が叫んでいた。

そんな悲痛な叫びを超えて、暖かい場所にいられるのはとても幸せなことだ。

彼には彼女の傍らにいられることがまさしくそれだった。

「あなただって、いつも風のように軽やかだわ。私はまだ未熟なところがたくさんあるもの。つい色々なことにこだわってしまう」

「それが君のいいところさ。使い方を間違わなければ、それは強力な武器になる」

さらさらと流れる彼女の髪を愛しく見つめて、

「君を導くために私はここにいる。きっとそうでありたいと願うよ」

剣を置いて、今この手に君のぬくもりを

この空気を感じられることが何よりも愛しいんだ。