「どうしてそう私を笑わせようとするの?」

ひとしきり彼女が笑った後、笑い泣きの一粒を拭って、そう彼に訊ねた。

「簡単なことですよ。笑顔が似合うあなたには、笑っていてほしいから」

はっとして千珠が千風を見た。

「それに……さだめられた星の相手は心から笑わせてくれる人だと。あなたにとってのそれが私で在りたいから」

「それは、私にはもったいないわ。」

いつも、余裕綽々な態度である千風が、珍しく目を見開き彼女を見た。

「なぜ」

「わたしは……私には、再び誰かを信じることは難しいわ。他の人ならきっとすぐ切り替えられるでしょうけど、私には難しく感じてしまう。それに、私には、何も残ってないの。あなたにあげられるものはなにもない。がっかりさせてしまうわ」

なんと声をかけようか、惑い、頭の中で考えを巡らしはじめた頃、千風はそれをやめて、

一息ついて口を開いた。

「私に胸の内を、打ち明けてくれるんですね。光栄です」

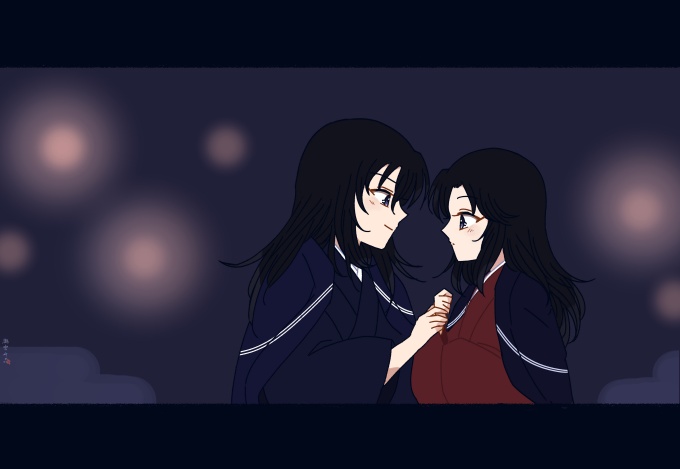

いまだ何も掴めないと思いこんでいる千珠の手を愛しく包む。

「あなたに何かを求めようなどと……信じるようになんて、それこそ私にバチが当たりますよ。そんな風に思わせている私には天罰が下るに違いない。ああ!お許しください龍王さま、とでも言っておきましょうか」

それでも、自信たっぷりに笑みを浮かべている。千珠にはそれが不思議で仕方がない。

「天罰なんて……そんなことないわ。あなたは私を笑わせてくれているのだもの。私があなたに何かをあげるべきなのに」

「でしたら……あなたの笑顔が私の褒美ということで。またたくさん笑ってくださいますか。……私だけのために」

千風がふと目を細めた。他には絶対に渡さない、そう心に決めた瞳を交えて。

「あなたがそれでいいと思ってくれるなら」

千珠の涼しい瞳が彼を包み、優しく微笑みかける。

「あ。でも、私だけじゃなくって、千歳や千迅、他の皆のことも笑わせてくれたら嬉しいわ」

「ああ!そういうところですよ千珠さん!困った方だ、知っていましたが」

千珠は、彼の言葉の意味をはかりかねて目を瞬くことしかできなかった。