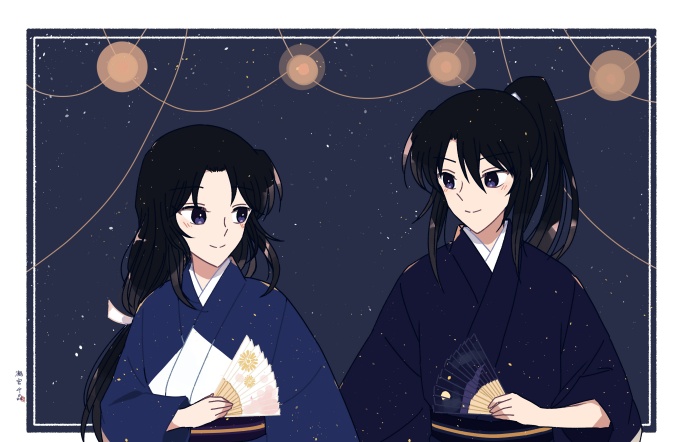

無数の暖かな光が包み込む中、雅やかな管楽器の音と共に。

ふたつのひときわ輝く灯の、なんと美しきこと。

「瑞八ヶ岳の若君殿は、昨年より表情が柔らかくなりましたな」

「それを言うなら萩の池の姫君こそ、瞳が潤んで血色もいい。あれはきっと……」

「野暮なことを」

天界、龍神界の者たちは、気ままにふたりを誉めそやしては、噂話などにも花を咲かせる。

それほど舞が煌びやかで美しい、まったく祭り夜にふさわしいふたりなのであった。

「白菊。あれを見よ、とうとう灯りにつられてやってきたぞ。厄介な従者と侍女が」

「まあ、千歳ったら、どうしてかしら、このことは知らないはず……」

「大方、あのお節介の男が、女にうっかり口を滑らせたか、意図的に伝えて祭りに誘おうなどと考えていたのだろう。いいダシに使われたようで好い気はせぬな」

「神峯さま、彼は千歳を楽しませようとして言ってくれたのだわ。純粋に。それなら私たちは精一杯舞うのみ」

「……ならばなぜ、彼女に言わなかった?」

ス、と互い違いに視線が絡み合い、あわや扇子がぶつかりそうだ。

「それは……もう!分かって聞いているのね、意地悪な神峯さまは嫌いです」

ふいに目を背ける彼女は真白い頬を薄っすら染めている。単に恥ずかしいかったのだと神峯にとっては手に取るように分かることで今さらだった。

「ははは、それは悪いことをした」

「舞に集中しませんと、龍王さまにお叱りを受けますわよ」

「構わぬさ。代々受け継がれてきた神事だとしても、私にとっては君との遊び場に過ぎない」

笑おうが言葉を交わそうが、彼の姿勢に一瞬のブレもなく正確だ。

白菊にとっては、それが少し気に食わなかった。からかわれながら、完璧に舞う彼のことが。

しかしそんな白菊も、同様に素晴らしく美しい身のこなしな上、彼と会話をし続けていられるのだから、何も気にする必要などないのだが。

「しかし、月が綺麗だな」

神峯がふと空を見上げていた。月などどこにも見当たらない。残念ながら、今日は曇りだった。それもそのはず、龍神界の者たちが結集しているのだ。雨が降らないのが奇跡なくらいで……

それも、龍王の力が及んでいるおかげである。ふたりの舞に水を差すことなど許さないのだ。

白菊は、無言で神峯を見ていたが、やがて一言

「雲隠れ」

そう呟く彼女に、彼は意外なことだと目を丸めた。それだけで白菊の気がすむようである。

「晴れた月の夜にまた。逢いましょう」

凛とした彼女の表情に、彼は負けたと思った。一瞬で。

境界線はキッチリと、それ以上のところまで踏み込ませない。

彼女の意志は揺ぎなく。その強さがまた神峯の心を捕らえている。

「いささか君を甘く見ていたようだ。よし」

するりとすり抜けた白菊の、袂をとらえて彼女の瞳も同様に。

「ならば私も本気を出そう」