「やはり君だったか」

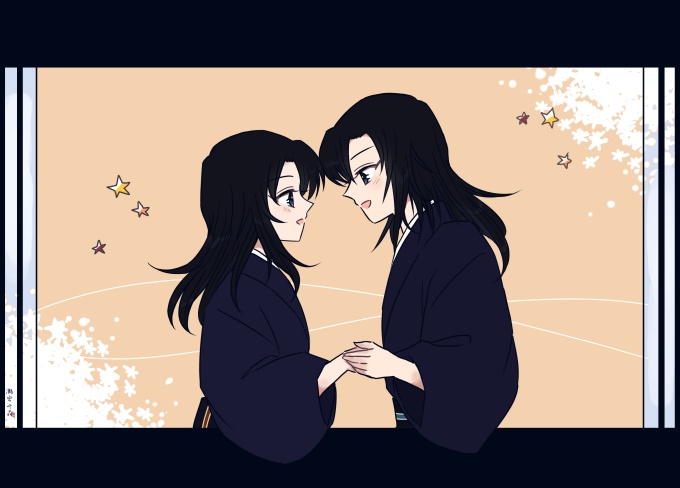

男、千迅は、さっと彼女の手をとり包み込み、嬉し気に千歳を見つめた。

「あ……すまない。不躾だった」

途端に手を引っ込める彼に、彼女は頭を振る。

「不躾なんてとんでもない。私だって嬉しいもの。あなたに逢えた」

遠い遠い記憶のかなたに封じ込めていた、何かと和解して。

巡り巡ってまたここに。だからこそ二人は似ている。

「ずっと探していたのに、ずっと気付かなくて……」

「君が気にすることじゃない。それでよかったのさ。その時は」

「でも分かっているけど歯がゆいの。タイミングが大事だと言い聞かされていても。その時が明日来ればどんなにいいか……どんなに今までだって楽になっていたか。お互いに」

「君には随分苦労をかけた。でもだからって楽しんでいなかったわけでもないだろう。……これは少し意地悪だったかな」

「ふふ、でも。その通りよ。嘆いた時も。本当は喜びや楽しみもあったからここに辿り着けた。苦労だらけだと決めつけないあなたのそういうところが好きよ」

「これはまた……」

さらっと女は男の喜ぶことを言うのだ。それも気取ることなく。男にとっては照れくささが勝った。

「そういうことは男から言うものだと。君は心のままにものを言う。特に好きなことに関して。……ってこんなことを自分で言うのもなんだか変な感じじゃないか」

「心のままにものを言うのは嫌?」

「そういうところさ。好きだよ」

この調子で、結局は似た者同士の二人である。