「あなたたち二人を見ていると、義高公と大姫を思い出すわ」

「よしたかこう?」

「幼くして許嫁の仲になり、末永く幸せに共にあったといわれる二人よ。永遠に」

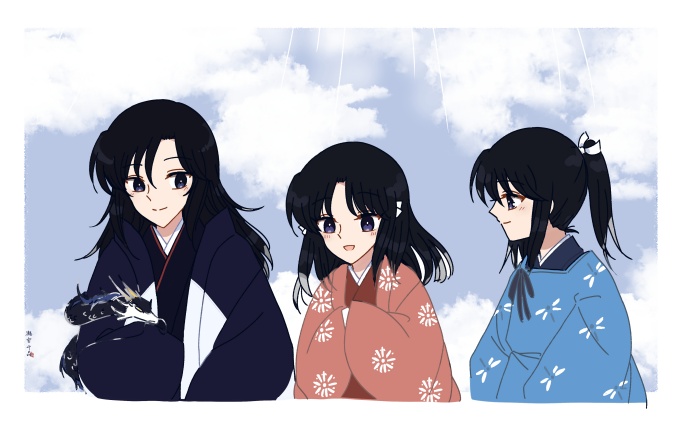

女の瞳は伏し目がちに、少女に目線をやった

「あなたも彼と永遠に共にありたいと望む?」

「まあ。そんな……こと」

少女は真白い肌を紅潮させた。

少年は優しくその様子を見守っている。

女はにっこりと笑って頷き、少女の手を取った。

「あなたが決めていいのよ」

「でも私……、まだ気になっていることがあるの」

そよそよと流れる風の向こう、合せ鏡の向こう側に、いまだ後ろ髪を引かれている。

「私がいなくなった後、父上も母上も、妹たちもみんな私のこと、ずっと思い出して……苦しんでしまったら。私だけ幸せになるなんて」

女は少女の瞳を穏やかに見守っている。

「あなたを思い出す度に、どんな家族であってほしい?」

少女はゆっくり顔をあげて、少し思案している。

「そうね。……やっぱり、笑顔でいてほしい。楽しい気持ちになって思い出してもらうほうが好き」

「きっとそれができるよ。あなたの家族も、あなたが望めばきっとそうなる。大丈夫」

「ほんとう?」

「ええ。不安ならいつでも私はここにいる」

女の穏やかながら力強い瞳に、少女は胸の奥がすっと晴れたようだ。

「ありがとう」

少女は少年の手を取った。

深い霧の中、少年と少女の迷いのない足取りの背中を見守って、女は息をつく。

「君はいつもこういうことを?」

突然男が降り立ち、女は振り返りもせず

「時々ね」

「それにしても、夢のあることを言う。義高公と大姫……君、本当はあの二人が現世でどんな結末を辿ったか知ってるだろうに」

「私は幸せな物語が好きなのよ。それに嘘は言ってないわ。大姫は義高公の死後もずっと彼への思いを貫き通した。それこそ、末永く共にあったと言っても過言ではない」

「なかなかにロマンチストだね。まあ……私も同じ意見だけど」

男は女の隣に座した。

「それにしても、君はいつも誰かのために動いていて疲れない?たまには羽を伸ばしたらいい」

「あなたが思うより人のために動いてないわ。全部自分がこうしたいと思うことをやってるだけ。それがたまたま誰かの役に立てたらそれでいいかな、とは思っているけどね」

「君のそういう晴れやかな瞳は、見てて清々しい気持ちになるよ」

かすかな風が吹き始め、霧が晴れた頃。

再び歩き続ける、

時に迷える者を先導しながら。