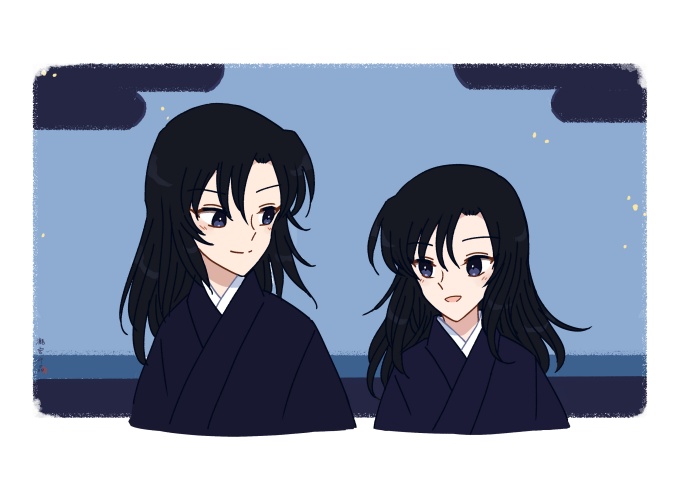

「あの頃の君は可愛かったなあ……」

ぼそ、と呟いた千迅に、千歳が

「いつの話をしてるの?お年寄りみたい」

「だってさ、いつもちょっと心もとなさそうな顔して、私を頼りにしてたじゃないか。それが今やこんな」

「今やこんな、何?」

「たいへん頼りがいのある女性におなりあそばして」

「あなたのそういう言い回しってほんとからかわれてる気がしていい気になれないわ」

「ははは、でも本当、いい女になったよ」

「うわ、その言い方。昔読んだ絵巻を思い出したわ」

千歳は、若干引き気味に顔を背ける。

「なに?どんな物語か興味があるよ」

「昔々、ある家に女の子が生まれたんだけど、たまたまその家に蜘蛛男が住み着いていたのよ。それで、変化して美青年となり、成長した女性を自分のお嫁にしようとする話。”俺の目論見通りにいい女になった”、てね」

「へえ。じゃあ、私が君をお嫁にしなきゃいけないわけだ」

「誰もそんなことは言ってないわ。意地悪な蜘蛛男さんなんか顔がよくたってお断りよ」

「あれ、意地悪なのはどちらかな。その気がないのに、いつも傍らに置いている。それに。顔がいい男になったと褒めてくれるのは悪い気はしない」

「……」

返す言葉がなくなってしまったのか、彼女はふうと息を吐いた。

その様子を珍しいと、千迅には感じられてじっとその様子を探っている。

「その気がないのはあなたの方じゃないかしら」

「どうして?そんな風に思うのかな」

「だって、あなたはある一定の線を踏み越えてこないもの。自分を守ろうとして、茶化して、それで終わり。それも悪くないけれど。私があなたのそばにいる理由を考えたことある?」

「……」

今度は千迅が押し黙る。真剣な眼差しと共に。

「あなたを気に入ってなければ、そばにいたいと思わないわ。それはあなたにも十分伝わっているものと思っていたのに」

彼女が視線を落としている。そうしている内に、彼がどんな顔をしているのかは、当然ながら彼女には分からない。

知るのが怖い、と千歳は思うが、気持ちは隠せない。

「俺が一線を超えない理由を考えたことがある?」

たった一言、それが彼女の心の奥を揺らす。

懐かしい遠い日々の、戦場を駆け抜けていた頃の、魂が走馬灯のように。

そう、ふたつの魂を共有していたからこそ分かる、あの時のあなたが。

「君にそんな顔をさせたくないからだ」

彼女がはっとして彼を見上げた。心のうちで何を思い返していたのか、千迅には隠せない。

「伝わってるよ。君の気持ちは痛いほど。だからこそさ」

大事だからこそ傷つけたくはない、その気がないとなぜ言える?

彼の瞳が彼女を射抜いて、その言葉を物語っていた。