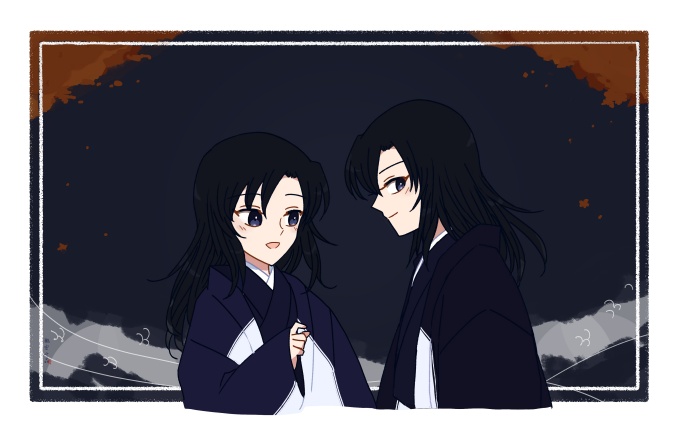

「あら、……ふふ」

背中にぴったりと寄り添ってくる、

それは姿こそ見えないが、しっかりと着物と背筋の間を狭く押してくる感覚がある以上、

その存在は確かにそこにあった。

「最近よく現れる。秋も深まる季節だからか、それとも君を目当てにきてるのか」

「それを言うならあなただって。よくあなたの隣で、ちらちら鱗が見えるわ」

「それは私たちがいつも一緒にいるからさ。この季節は遠目からでも君の周りをゆったりと龍神たちが漂っているよ。たいそうおモテになるようで」

「よしてよ、そんな言い方。神さま方が大移動するから、きっとせわしなく動いているのよ。そして通り道になってるだけ」

「君の道標が心地いいので長居してしまってはいけないと、慌てて入れ替わり立ち代わり龍神たちがやってくるんだろうよ」

「あなたの言い方っていつもこう。……ああ、うまく表現できないわ。もどかしい」

「ふふふ。君は絵。私は文が専門ときたら、表現力は私のほうが一枚上手でありたいものだし、そう悔しがる君もたいそう見応えがあって面白い」

「ふーん。……それで、遠目から私を眺めていて、いったい何を?」

負けじと彼女が彼を見て訊ねた。

彼、千迅は少し言葉に詰まり、

「いや……まあ、君が変な龍神に絡まれないかと気をもんでいたんだよ」

「龍神は身体にまとわりついてきてくれるものでしょ」

「そういう意味の絡まりじゃなく」

「それに変な龍神なんていないわよ。みんないい龍神たち」

「君は楽観的だな……お気楽というかなんというか。彼らに対して疑うことを知らないんだから昔から」

「だって好きなんだもの。好きなら疑う気持ちなんて……」

「そうかな、好きだからこそ疑う気持ちが出てくることもあるよ。特に、一度裏切られでもしたら、どうあっても疑ってしまう」

「あなた、裏切られたことがあるの?」

「……いいや。前に、そういう物語を書いたことがあってさ。深く考えさせられる。書き手でも。どうしたものかと、心を解かすには相当な時間が必要だ。男でも、女でもね」

「その痛みを癒す時は確かに必要だけど、悲しいことではないわよね。その痛みが、次の愛への導きになるはず。私は、そう祈っている。その癒す時に、慰めになるようなものを描けたらいいと、それが私のやるべきことだと思うわ。そしてあなたも」

千歳の暖かい瞳に、千迅は静かに頷いた。

二人をまとう透明な鱗がゆらゆらと揺らめいて、秋の夜長へと溶けていった。