あれやこれやとなんでもないことを楽しげに話す君。

相槌をしながら聞いてくれるけど続けて話してもいいのだろうかと

ふと彼女は気になって訊ねる。

「私ばかり話してあなた、つまらなく感じない?」

「君のお話しは面白いよ。退屈しない」

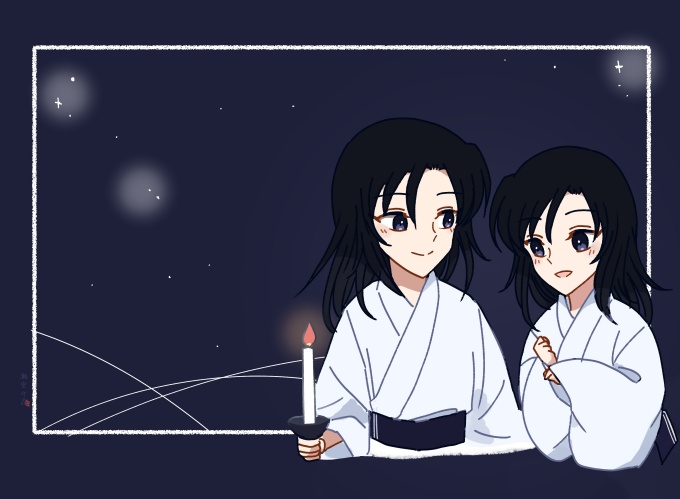

ひたひたと、歩く音と、鈴虫の鳴き声が大きくなる。

少しの沈黙でも、居心地の悪さは感じないのだ。

長い回廊をこうしてふたりで歩いて過ごしているのが彼にとっては

そして彼女にとっても楽しいひとときである。

「君こそ。私に話してくれていいのかな。私は聞いているだけだし。私と一緒にいて、つまらなくないか」

「いいえ。聞いてくれることも愛だもの。私の話はついあっちこっちにいってしまうし……疲れない?」

「むしろ元気になるよ。あっちこっちにいってしまっても。ほら、こうして灯りを私が持っている。君が行きたいところに道案内できる」

ゆらゆらと揺れる蝋燭の光

「たとえ蝋燭が必要なくなって、光が見えたとしても。私は絶対に君の手を離さないから」

「ふふ。手を繋いでいないのに?」

「意地悪だなあ。たとえの話さ。じゃあ手を繋ごうか?昔みたいに」

優しく穏やかな瞳を彼女に向ける。

「まあ。いいわよ。恥ずかしいもの」

彼女は手のやり場に惑い、さっと手を引っ込めた。

「おや。逃げられてしまった。君から繋いでくれた日が懐かしいよ」

「あら、あなたからじゃなかった?私から繋いだことなんて」

「いいや君からさ。君のことに関しちゃ私は全て忘れずに覚えているよ。それとも……照れ隠しにわざと忘れたふりを?」

「あなたって、そういうところ本当に嫌」

「ふふふ。お褒めの言葉どうも」

ふたりの夜が今日も静かに更けていく、

小さな月の使者、月鈴子の清らかな鈴の音と共に。