やけに真白い景色を眺めて、その気配を感じ。

さっと振り返ると、その者はそこに佇んでいた。

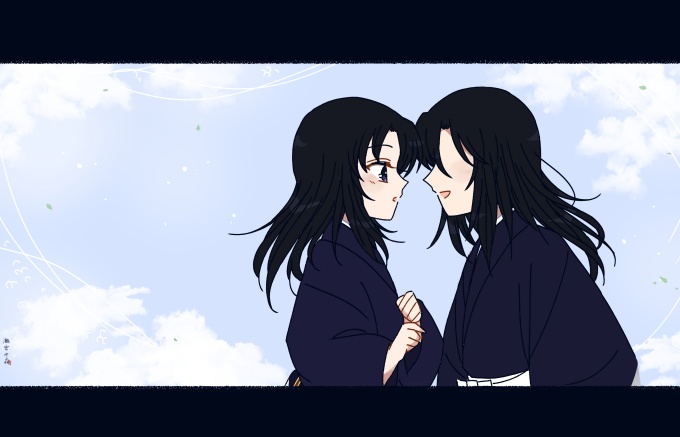

「え……千迅?」

いつもと違う、と千歳には直感的に感じていた。けど、

その姿はまさしく彼だと、彼女にはそう思えて仕方がない。

「ようやくたどり着いた、のは君か私か」

その者は、ひとり呟く。

「ここまで来るのは大変だっただろう。さあ、後は私に任せて。ついておいで」

彼は間合いを詰めたかと思えば、ふと彼女を通り過ぎて、歩いていく。

「あの、あなたは一体……」

千歳は少し遅れて彼を視線で追った。

「私は……そうだね。君であって私でもある。切っても切れない魂の縁」

彼女にはその意味がはかりかねていた。

しかし、ここでは彼についていく他ない。

「あの時はその。……ありがとう」

突然、その者が千歳を振り向き、笑った。

「あの時?ごめんなさい。私なにも……」

「ふふ、いいんだ。君は覚えていないのが当然のことだから。私が伝えたかっただけなんだ」

その者は、心の奥であの時の暖かさを味わい、ふと笑みを浮かべる。

「さあ、着いたよ」

「あの、私……あなたが誰か分からなくて、とってももどかしいの。知りたいのに」

「大丈夫さ。本当は知っているから、そんな顔しないで、君は楽しく笑っていればそれでいい」

彼は爽やかに笑っている。風に吹かれるままに。

「忘れないで。君には私がついている。いつでも君を見守っていて、あの星のように導いているから」

辺りが白く染まっていき、千歳は瞳を大きく開いた。

「夢……だったの」

なんだか、彼女は心もとない気がして、その記憶を一生懸命心に刻もうとしている。

「あ、おはよう、千歳」

朝の支度を始めていた千迅を見て、彼女は

「千迅?本物?」

「え、偽物がいたの?ふふ、らしくないことを。顔洗っておいでよ」

千迅は笑いながら布団を持ち上げた。

千歳の意識はまだ夢の中で、ただぼうっと軒下のそろそろ役目を終えるであろう風鈴の音に耳を傾けていた。