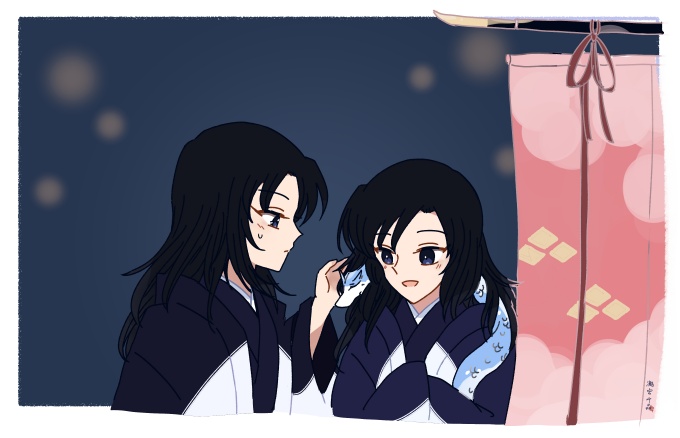

「今日の夜はなんだか物悲しい気分になるね」

燭台の小さな灯がちらちらと揺れる、それをじっと眺めていた男が、静かに口を開いた。

それを受けて女は、小さく息を吐く。

「そうね。何だか寂しい感じがする」

少し憂いを帯びた視線を、どこに置いたものかと、彼女は惑っている。

その様子を、千迅はじっと眺めて心が澄んだ心地がした。

彼にとっては彼女のどんな様子も、自分の糧になり、心のどこかで満足感を覚えている。

彼女のどんな表情も一番近くで見ていられるのは自分だけだ。

ふと、男が女の髪を撫でた。

「こんな日は、お互い仲良くすりよって、ほっと過ごすのが一番……」

すると、彼女の肩から、小さな可愛らしい来客が現れた。

「本当ね」

彼女はその幼い龍の安らかな寝顔を見て、笑みをこぼした。

「おっと。なんだ、私は必要ないみたいだね。何だか面白くないな」

「ふふふ……ありがとう」

男が拗ねた表情を見せたが、再び彼女の笑顔が戻りつつあることに気付いていた。

それだけで、満たされて、胸の奥で、そっと小さく呟いた。

いつだって君を独り占めなんてできないけど、それが君が望んでいることなら

まさしく、エゴの言葉であったが、紛れもない事実であった。

この男にも、胸の奥に秘められたほのかな闘争心があることを、

彼女はまだ知らない。