「なんだ、神事に参加すると聞いていたから、どんなに派手な衣装を身に纏っているかと思ったら……」

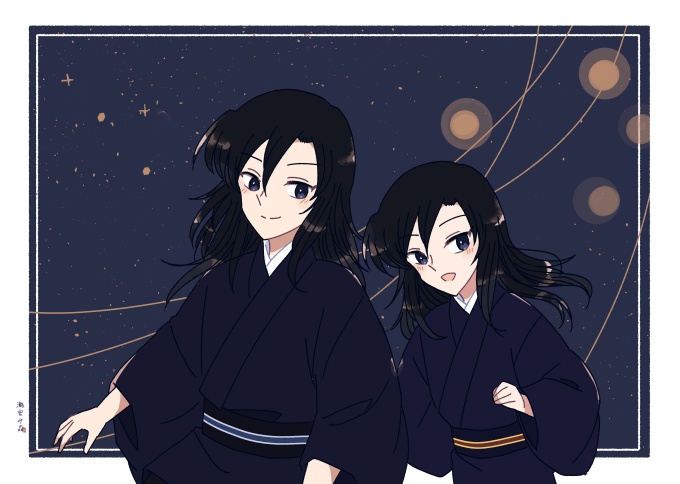

千迅は、舞台上の男と女を見て拍子抜けしたような表情を見せた。

「でもお二人ともとっても楽しそうだわ。ね、もっと近くで見てみましょうよ」

千歳はそんなこと気にも留めない様子で、浮足立っている。

「まあ君が嬉しいならそれが一番だけどさ」

グイグイと押されて何だかこちらも嬉しくなる千迅である。

「あれ、何かお話していない?お二人で」

「そうか?目がいいんだな。そういえば君昔っからよく遠くのものが見えたよなあ」

「別に……あ、ほら、やっぱり、踊りながら話してるわ。すごい」

「ふーん……」

あれくらい、自分だって……と、千迅は彼女に聞こえるか聞こえないかの呟きを漏らしたが、やはり千歳の耳には届いていない。

「何だかキラキラしてて、とっても綺麗ね」

「ホントに金粉が舞っているからだろ」

「ううん、それだけじゃなくて、二人を見てると何だかみるみるやる気も湧いてくるの。一本背中に筋が通った感じになるっていうか」

「もう帰るのか?」

ふと、千迅が千歳に視線をやった。また描きたくなったのだと思った彼が彼女の様子をうかがっている。

「いいえ、もう少し楽しみましょ」

彼女は彼に気を遣うでもなくそう言った。心の底から楽しんでいるが故の言葉だ。

彼女は彼に嘘はつかない。逆も同じなのだ。

それが妙に千迅にとっては嬉しく。

「だったら一番前に行こう。完璧な二人の舞の粗探しをしてやろう。それで後からひやかしにいくんだ」

「もう、なんでそういう捻くれたことばかり言うの」

千歳もそういいつつも笑っていて、千迅はそんな彼女の手を引き。

二人してそぞろ歩きにも似た足取りで、前へ前へと進んでいった。