出逢いもあれば別れもあり、喜びもあれば、哀しみも。

それでもいい形で終わりたいと、願っていても……

実際はそんなものなのかもしれないね。

そんな気分に浸りたかったようにも思える。遠い昔の出来事。

「それは重畳……」

ふと、彼が鋭い視線を彼女に向けた。

なにかたわいもない話をしていた途中だったが、その言葉で急に千歳の時が止まる。

心にまだ。刺さるような気持ちでつい視線を外し、頭をふる。

「戯れはよして。あなたにそれは似合わない」

からかったのは彼だというに、本人は少し目を見開いて驚いた顔をしていた。

いや、からかいの自覚もなかったのかも。本気で謝ろうとする姿勢でそれを感じた。

「悪かった。そんなつもりじゃ……」

「いえ、いいの。気にしないで。私が勝手に気にしてるだけ」

「それでもしてはいけないことだ。冗談でも」

真剣な面持ちで彼女を見つめる彼の瞳。

「昔、君を封じ込めようとしてた俺がいただろう。もうあんなことはしたくない。二度と」

「それは、その時は二人にとって愛を育む大事な時間だったのよ。必要だったわ」

「それでも、君の今の力を奪っていたのは事実だ。今のでそれが弱まるなら俺なんかいない方が」

「やめなさい」

普段穏やかな千歳が、ぴしゃりと遮った。

千迅は思わず彼女を凝視した。

「あなたは悪くない。自分を責めるのはあなたの悪い癖だわ。私は、あなたがいてくれていつも助かっているのに。いつも口には出せないけど、本当に、あなたがいてくれて良かったと思っているのよ」

彼女は少し呼吸を深くして気持ちを整えて続けた。

「そんな私の気持ちを蔑ろにされる方が、私自身が弱まってしまうから」

しばらくの沈黙の後、千迅は伏し目がちのまま彼女に視線を向けたいのに向けられない、

微妙な表情のまま頷いた。

「君がそう言ってくれるなら。昔の俺も受け入れる努力をする……。なんっ、え!?」

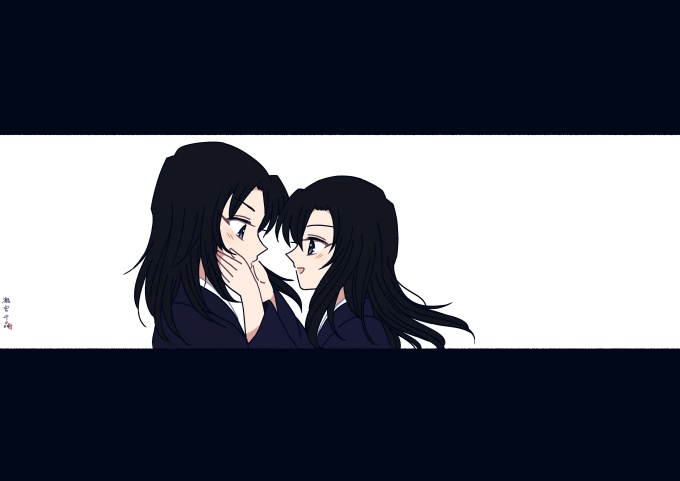

急に、彼女が不服だと言いたげに彼の両頬を両手で包み彼女の方を向かせた。

「それじゃイヤだわ。今のあなたも両方よ、受け入れて。どうしても理由がないと言うなら私のために」

いつもなら照れるのは彼女の方なのに、千迅は意外なこと突然なことで、しどろもどろに

「は……はい」

ただ、こう間の抜けたような返事をすることしかできなかった。

「うん、それでよし」

彼女の方は満足気だ。途端に千迅は眉をひそめた。

なんだか悔しいのだ。無性に。

このお返しは。いつ、どうしてやろうかと頭の中で策を巡らすももう遅い。

彼は完全に彼女のペースに呑まれている。

この悔しさを払拭して、彼女にお返しするためには、、、

彼が本当の意味で自分自身を許し、愛し、受け入れる他ないのである。

もっとも、その日が今なら、こうして悔しい思いなど浮かばないはずであった。

はてさて、彼の大満足なお返しが叶うのはいつになることやら。

それを最も楽しみにしているのはほかでもない、千歳であった。