もう一度。

「あなたは何を願うの?」

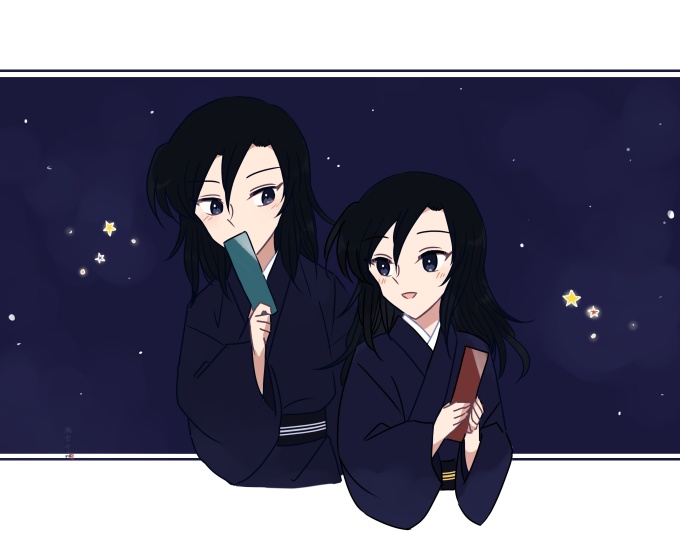

そろりと背後から近づいた彼に気付いていたのか、千歳が振り返り訊ねた。

彼は少し驚き、一拍置いて答えた。

「俺は何も願わない。何も思い浮かばないから……」

「そう。今がとっても幸せなのね」

彼女は嫌味なくそう返した。

何も願うことはない。それは最上の喜びを他に知っているから。

毎夜毎夜、願うことは今までにあったはずなのに。そうだ、今は何ひとつぴんとこなくて。

「君は?何を書く」

「うーん……私も。そうね……何もないかも。だけど、何も書かないのも味気ないわね……あ、あなたは別にそれでいいのだけど」

「俺のことはいい。君の願いは個人的に気になるよ」

「……そうね……どうしよう。あ、じゃあこうしましょう」

彼女は何も書かずに彼の短冊も一緒に飾り付けた。

「あれ。やっぱり何も書かないのかい?」

「ええ。書かなくてもいいくらい、幸せな日々を願いますって意味を込めて」

「それはいいな、手っ取り早い」

「うふふ。そうでしょう」

そう、全て叶っていたら、何も願わない。願うことがない。

そんな日々に想いを込めて。