しとしとと降り続いた長雨も、ようやくやみ、

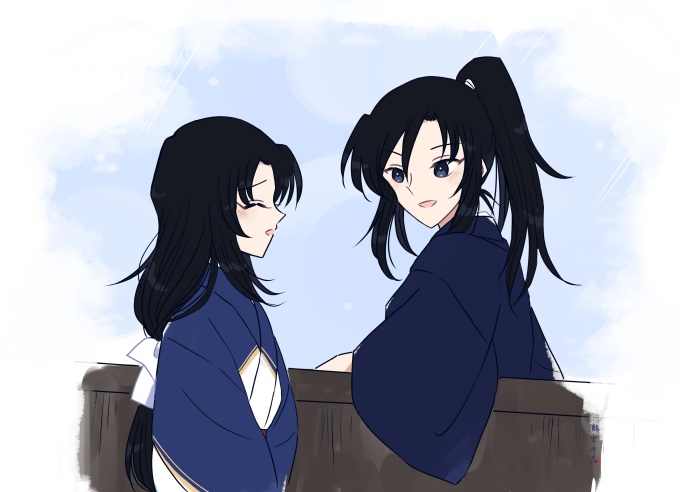

ある一人の男が柵にもたれかかり空を見上げた。

からりと晴れたそれを見て、一瞥する。

そう、彼は何も理由もなくそこに来たのではない。

「使いか」

一言声をかけ、男はその反応を観察する。

「え……いいえ。ちょっと外を歩きたくなりまして」

見目麗しいこと、白い肌に黒髪が映えて器量も良さそうだと、男は直感で悟った。

「ならさしづめ……使う者。そなたは姫か」

「いいえ、そのような身分の者では決して」

「まことか?」

じっと、女を見つめる男に、女は居心地が悪そうに俯いた。

「まあ良い。それで何処へ行く?」

「どうしてお聞きなさるの?」

訊き返した女に、男は意外だと言わぬばかりに目を丸めた。

「どうしてと言われると……そうだな、、、やることもなくぶらぶらと出歩く男がすることと言えば女に声をかけることくらいしかない、そんな俺を哀れな男よと思うなら少しの話の相手くらいしてもらってもよいか?」

聞かぬことをつらつらと早口で話す男は、今度はこちらがバツが悪そうに瞳をそらした。

「まあ。ふふふ、そのように素直な方だなんて思いもしなかったわ」

女は、そこで初めて目尻を緩めた。男の目はそれを見逃さなかったのは言うまでもない。

男は安堵して女に早速話しかける。

「この先のずっと向こうに城が見えるだろ。あれは俺の城だ」

「あら……ほんとう?」

女は一瞬戸惑いを見せたが、それを冗談だと思い笑みをこぼしている。

もちろん男の戯言であったが、男の狙いはそれだった。

あの城の姫であるだろうと男は見ている。その上で戯れを言っている。

「あの城で白い飯が食えたらさぞいいだろう。そなたもそうは思わぬか」

「そう、かしら。私にはもったいないわ」

「飯炊き女となるほうがもったいないさ、もっとも……そのようなこと、庶民なら誰でもしたことはあるだろう。どれ、ひとつこの俺に握り飯をいただけまいか?」

女は静かにじっと男を見つめた。その清らかさが男には眩しく見えたが目を細めるわけにはいかない。

「あなたの飯炊き女になれとおっしゃるの?」

俺としたことが、姫かどうか探るため、大いに戸惑うであるだろうと言ったことなのに、

これでは、俺の嫁に来いと言っているようなものだと。

今更ながらに気付いたのだがもう遅い。

「それはもったいないと言ったであろう。いや、しかしそうとっても仕方がないか……ええい。言葉とはややこい」

「ふふふ……」

ただ、他愛無く、続く会話も。このすっかり晴れた青空も。

この瞬間は、二人だけのものであり。

生涯つづくその道のはじまりに過ぎなかった。