「創らないか」

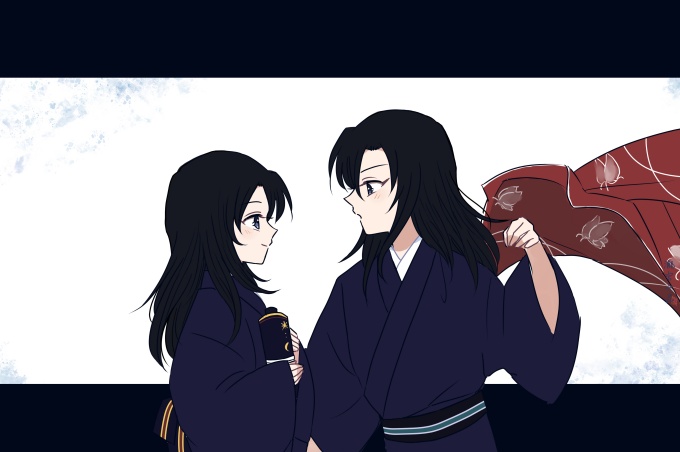

堪らず声をかけた男に、女は少しも驚きはしなかった。

まるでそれを待ちわびていたかのようにゆったりと頷く。

「きっとあなたをずっと待っていたわ」

楓色の衣がはらりと落ちて同じ色に染まる。

「俺もそのはずだ」

彼女の瞳の端が少し、赤くなっていた。

逆にそれが男にとっては、覚悟するに十分だった。

「何も聞かないのね」

袖で隠しもしないのが、堂々とした彼女の姿が、彼にはまぶしく見えて気にならない。

「さして重要なことじゃない。俺にとっては。君にとってはそうじゃないかもしれないけれど」

「いえ、もうその通りよ。いずれ忘れる」

今までのことも何もかも。

忘れられることが一番の恐怖なら、その最大を。

愛でなくとも今までの自分のために。その相手を忘れたいのだ彼女は。

「私ったら真っ黒ね。黒龍に好かれるのも頷ける」

「黒龍は悪いものじゃない」

その手は絵巻だけを包んでいる。

彼が彼女の手を握るのには、そう時はかからないはずだ。

男はそう思いたかった。そして女もそれを望んでいた。