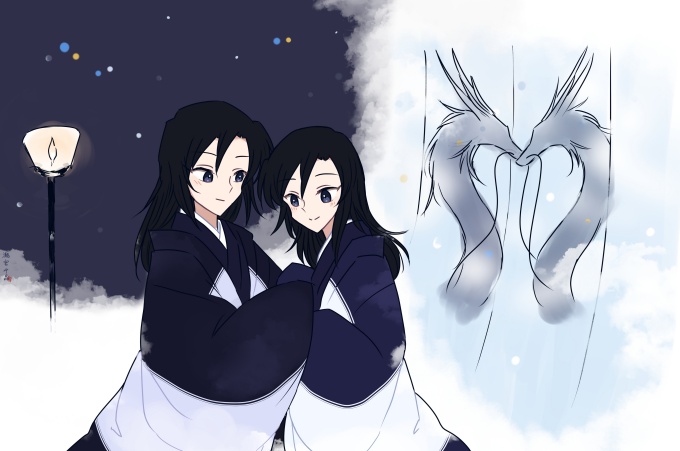

ゆらゆらと夜風にゆられて、懐かしさと共に。

「前にも同じようにこうして寄り添っていた気がするわ」

彼女は、ゆったりと彼に身を委ねている。

凛々しい顔と裏腹に、思い立てばすぐにどこかへ行ってしまうような、そんな儚さを持っている。

彼の方は、冷たい印象を与えがちな雰囲気だが、情に厚く、時に大胆で暖かい心を持つ。

そんな彼に、彼女は心惹かれ、永い時を過ごしてきた。

そう、きっと今も昔も、変わりない。

「魂が求めるものは見つかりましたか」

男が、ふと彼女に訊ねた。

「ええ。終わりない物語。あの人が言っていたことがようやくわかったわ」

「その人が私でなくて残念だ」

「まあ。人にはその人に合った役割があるのよ」

彼女はふふと笑みをこぼした。

「ならば、私は。どのような?」

男は、挑戦的な笑みだ。

「さあ。知らないわ」

笑い合う二人の夜は長く、まったく共にいることが飽きない仲であった。