「ちょっと待ってくれないか」

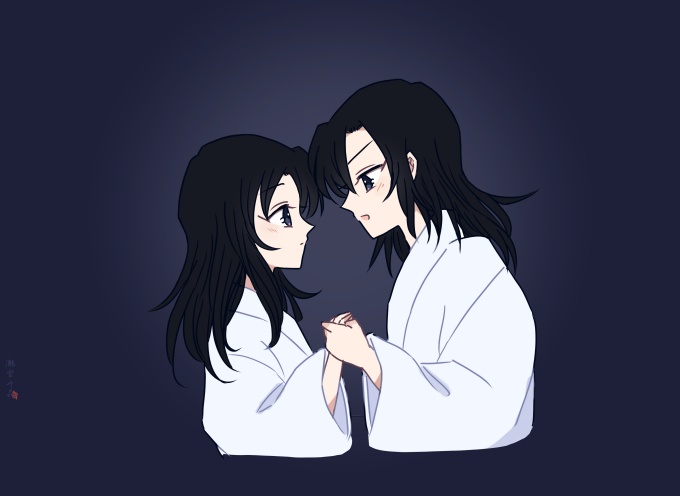

彼女の手をとらえた彼は、その無垢な瞳を見つめた。

「それはつまり……君もこのひと時を楽しんでいると、私だけではないと思っていても良いのか?」

「ええ、もちろん」

彼女はなんでもないことのように頷いた。全く素直だ。

「二人とも楽しんでいると、私は思っていたけれど。あなたもそうであれば良いなと」

「ああ……ああ!」

彼は大げさに大きく頷き返し、それから照れくささを隠すように急に咳払いをした。

「いや、その。私の言動は、君にはどう映るかと案じていたもので」

「私の前でそこまで遠慮することないわ。もっとあなたの思うままに振舞ってくれたら嬉しい」

屈託なく笑う彼女に、彼は心の奥底が華やいで落ち着かない。

宵闇の中二つの魂が、寄り添う光だけが眩しく輝いている星の如く見えた。