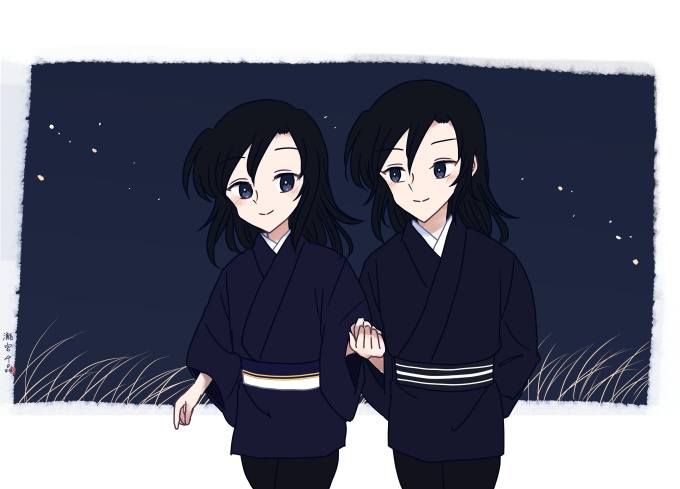

ただ一人、歩いていた彼女は、

背後から左手を包まれた感触がして見ると、安堵して

「やっぱり、あなただと思った」

「他の方が良かったですか?」

いつも少し斜めに構えた言動が目立つ彼に、千歳は頭を左右に振り小さく笑う。

その様子に千迅は、満足気でもありつつ、少しの罪悪感を感じていた。

ああ、また、君の心を試してる。

「どこへ?」

「ちょっとそこまで。風が気持ち良いから」

「お供しますよ」

ゆらゆら揺れるススキを追い越して、夜の星明りの下、二人。

あの時よりも、心強いのはあなたのおかげ。

ただ一人、歩いていた彼女は、

背後から左手を包まれた感触がして見ると、安堵して

「やっぱり、あなただと思った」

「他の方が良かったですか?」

いつも少し斜めに構えた言動が目立つ彼に、千歳は頭を左右に振り小さく笑う。

その様子に千迅は、満足気でもありつつ、少しの罪悪感を感じていた。

ああ、また、君の心を試してる。

「どこへ?」

「ちょっとそこまで。風が気持ち良いから」

「お供しますよ」

ゆらゆら揺れるススキを追い越して、夜の星明りの下、二人。

あの時よりも、心強いのはあなたのおかげ。